Un’indagine sulle croste calcaree recentemente formatesi nelle cavità carsiche della Repubblica Ceca

Caratteristiche delle croste calcaree nel Carso Boemo

Uno studio condotto nel Carso Boemo, in Repubblica Ceca, ha analizzato la formazione di particolari croste calcaree ibride che si stanno sviluppando in affioramenti calcarei subaerei.

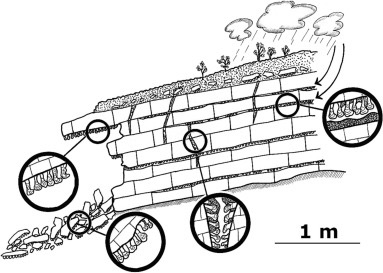

Queste strutture, che raggiungono uno spessore massimo di 6 cm, si formano come depositi a stalattite all’interno di cavità presenti nelle rocce fratturate.

L’indagine ha individuato due diverse microfacies all’interno delle croste: una caratterizzata da aggregati cristallini grossolani e altamente porosi, che inglobano abbondanti steli di muschi e che sono stati identificati come tufacee briofite; l’altra composta da coralloidi emisferici a forma di fungo.

In alcuni campioni, entrambi i tipi di microfacies coesistono, mentre in altri si distribuiscono separatamente in base alle condizioni ambientali.

Processi di formazione e influenza biologica

Le croste si sviluppano principalmente in due ambienti distinti: le tufacee briofite si formano nelle fratture aperte e nelle scanalature di dissoluzione delle rocce esposte alla luce solare, mentre i coralloidi prevalgono in ambienti più umidi e bui, come piccole grotte e superfici calcaree in ombra.

Lo studio ha rilevato che la formazione di queste croste è influenzata da processi biologici.

La microscopia a catodoluminescenza ha mostrato una laminazione interna ritmica nei coralloidi, con alternanza di strati chiari e scuri.

I livelli scuri risultano arricchiti da minerali argillosi, detriti organici e pigmenti di ferro e manganese, trasportati dall’acqua di infiltrazione.

Inoltre, la presenza di microrganismi come attinobatteri, alghe, funghi e batteri suggerisce che la crescita di questi speleotemi possa essere mediata biologicamente.

Erosione e durata delle croste calcaree

L’analisi delle superfici delle croste ha evidenziato segni di corrosione nei cristalli di calcite, con la formazione di cavità e strutture appuntite che indicano un’azione erosiva, probabilmente legata all’attività batterica o fungina.

Questo fenomeno suggerisce che la longevità di questi depositi nel record geologico potrebbe essere limitata.

La datazione al radiocarbonio ha confermato la giovane età delle croste, variabile tra i 30 e i 70 anni.

Un ponte tra speleotemi classici e formazioni calcaree biologiche

I risultati suggeriscono che queste croste rappresentano una forma di transizione tra depositi calcarei di origine biologica, come le tufacee briofite, e i classici speleotemi delle grotte.

Il loro studio può contribuire a comprendere meglio i processi di precipitazione del carbonato di calcio in ambienti subaerei e il ruolo delle comunità microbiche nella loro formazione e alterazione.

L’analisi delle croste del Carso Boemo offre nuovi spunti per lo studio delle interazioni tra fattori geologici e biologici nella formazione delle concrezioni calcaree, ampliando la conoscenza delle dinamiche carsiche in ambienti temperati.

Scheda Riassuntiva: Le Croste Calcaree Ibride del Carso Boemo

Introduzione alle croste calcaree ibride

Le croste calcaree ibride del Carso Boemo rappresentano un esempio di come i processi geologici e biologici possano interagire nella formazione di depositi minerali.

Queste formazioni si sviluppano in ambienti subaerei, all’interno di fratture e cavità calcaree, e mostrano caratteristiche che le collocano a metà strada tra le classiche speleotemi (stalattiti, stalagmiti) e le concrezioni di tufo associate a muschi e alghe.

Pensiamo alle croste come a una “memoria geologica” delle condizioni ambientali in cui si formano: come un libro stratificato, ogni strato racconta un capitolo della storia di deposizione e alterazione del carbonato di calcio.

Caratteristiche principali delle croste calcaree ibride

• Struttura: Depositi a forma di stalattiti e incrostazioni che possono raggiungere fino a 6 cm di spessore.

• Composizione: Principalmente calcite, con inclusioni di minerali argillosi, ossidi di ferro e manganese.

• Formazione: Influenzata sia da processi fisico-chimici (dissoluzione e precipitazione del carbonato di calcio) sia da processi biologici (attività microbica e crescita di muschi).

• Microfacies:

• Tufacee briofite: Incrostazioni porose che inglobano muschi, tipiche delle aree più illuminate.

• Coralloidi: Strutture globulari e stratificate, che si sviluppano in ambienti più umidi e bui.

Le croste possono essere viste come un “giardino pietrificato”, dove i muschi vengono lentamente avvolti da una corazza calcarea, mentre l’acqua deposita strati successivi di minerali.

Processi di crescita e alterazione

1. Precipitazione del carbonato di calcio: Avviene per evaporazione o perdita di CO? dalle acque di infiltrazione, simile a quando il calcare si deposita nei bollitori d’acqua.

2. Influenza biologica: Microrganismi come batteri, alghe e funghi possono favorire o alterare la formazione delle croste. Pensiamo ai batteri come a piccoli scultori invisibili che modellano le concrezioni attraverso processi chimici.

3. Erosione e dissoluzione: Le superfici delle croste mostrano segni di corrosione, causati da acidi organici prodotti da microrganismi. È un po’ come se il tempo e la vita stessa “mangiassero” lentamente la roccia, plasmandola in nuove forme.

Importanza scientifica e speleologica

• Indicatore ambientale: Le croste testimoniano le condizioni climatiche e idrogeologiche locali, rivelando variazioni stagionali nell’apporto di acqua e minerali.

• Studio della diagenesi: L’analisi delle strutture interne aiuta a comprendere i processi di alterazione dei depositi carbonatici.

• Rilevanza speleologica: Questi depositi possono fornire informazioni sulla dinamica dei sistemi carsici superficiali e sulle interazioni tra geologia e biologia.

Pensiamo alle croste calcaree come a “fossili viventi” che raccontano la storia dell’interazione tra acqua, minerali e vita.

Glossario dei termini chiave

• Calcite: Minerale a base di carbonato di calcio (CaCO?), principale costituente delle croste.

• Speleotema: Formazione minerale tipica delle grotte, come stalattiti e stalagmiti.

• Tufacee briofite: Incrostazioni calcaree formatesi attorno a muschi e alghe.

• Coralloidi: Speleotemi con forma globulare o a popcorn, spesso stratificati.

• Diagenesi: Insieme dei processi chimici e fisici che trasformano i sedimenti in roccia consolidata.

• Catodoluminescenza: Tecnica che studia la luminescenza dei minerali sotto l’azione di un fascio elettronico, utile per analizzare la crescita degli speleotemi.

• Erosione biologica: Processo di dissoluzione delle rocce dovuto all’attività di microrganismi e funghi.

• Precipitazione chimica: Formazione di minerali da una soluzione satura, come accade nel deposito di calcare dalle acque carsiche.

• Microfacies: Differenti tipologie di strutture osservabili nei depositi, legate alle condizioni di formazione.

• Carbonati: Minerali che contengono il gruppo CO?²?, tra cui calcite e aragonite.

Domande di approfondimento

1. Quali fattori determinano la formazione di croste calcaree ibride piuttosto che speleotemi tradizionali?

2. In che modo i microrganismi possono influenzare la crescita e la dissoluzione delle croste?

3. Quali analogie ci sono tra la formazione delle croste e i processi di incrostazione che osserviamo in natura, come nelle sorgenti termali o nei fiumi carsici?

4. Come si potrebbe riconoscere un coralloide in una grotta e distinguerlo da altri speleotemi?

5. Quale ruolo hanno i processi stagionali nella stratificazione delle croste calcaree?

Link al documento pdf della ricerca: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0037073825000168