Analisi dei Recenti Eventi e delle Misure di Prevenzione in Italia

Introduzione ai Sinkhole

I sinkhole, noti anche come sprofondamenti improvvisi, rappresentano una delle forme più drammatiche di dissesto naturale.

Questi fenomeni possono verificarsi sia per cause naturali che antropogeniche, mettendo a rischio la sicurezza delle persone e delle infrastrutture.

Negli ultimi anni, la Provincia di Roma è stata teatro di due eventi significativi: nel gennaio 2001, vicino a Marcellina, si è verificato uno sprofondamento di 35 metri di diametro e 15 metri di profondità, mentre nel febbraio 2010, tra Carpineto e Montelanico, una voragine di 6 metri di diametro e 28 metri di profondità si è aperta vicino alla strada provinciale carpinetana.

Caratteristiche dei Sinkhole

I sinkhole possono formarsi gradualmente o improvvisamente, inghiottendo tutto ciò che si trova sopra di essi.

Questi fenomeni, noti con diversi nomi a seconda della regione geografica (cenote in America centrale, doline nei paesi anglosassoni), creano depressioni morfologiche o cavità causate dal collasso degli strati superficiali del terreno.

Le dimensioni e le profondità dei sinkhole variano notevolmente, rappresentando un serio rischio per la sicurezza pubblica.

Studi e Monitoraggio in Italia

In Italia, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha condotto il primo censimento e studio dei sinkhole di origine naturale e antropogenica.

Questo studio ha rivelato che i sinkhole naturali si verificano principalmente nelle conche intramontane, nelle grandi pianure o lungo i loro bordi.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma svolge indagini geofisiche per caratterizzare i sinkhole e i loro processi predisponenti.

Recentemente, sono stati monitorati siti come il Bacino delle Acque Albule, il Comune di Montelibretti e Montelanico, e il parco di Yitzhak Rabin a Roma.

Formazione dei Sinkhole

Il termine sinkhole è stato introdotto nel 1968 per descrivere depressioni circolari o collassi causati dal crollo di cavità carsiche sotterranee.

Questi fenomeni possono verificarsi anche in altri contesti geologici simili agli ambienti carsici.

Ad esempio, lungo le coste del Mar Morto in Israele, i sinkhole sono generati dalla dissoluzione di strati di sale minerale presenti in profondità.

Le condizioni predisponenti includono la presenza di rocce solubili, come le rocce calcaree dell’Appennino, e depositi alluvionali con scarse proprietà geomeccaniche.

Fattori Scatenanti

I principali fattori scatenanti dei sinkhole sono:

- La presenza di circolazione idrica sotterranea in pressione che forma flussi erosivi verso la superficie.

- Impulsi generati da terremoti.

- Vibrazioni e carichi di origine umana.

I sinkhole si sviluppano principalmente in aree ad alta probabilità di accadimento, evolvendo dal basso verso l’alto e diventando visibili solo nella fase finale del processo.

Sebbene non sia possibile prevedere con precisione dove e quando si formeranno, è possibile delimitare le aree a rischio e condurre indagini geofisiche mirate per mitigare il rischio e salvaguardare la sicurezza delle persone e delle cose.

I Sinkholes del Nuovo Messico: Un Pericolo Nascosto sotto i Nostri Piedi

Quando pensiamo ai pericoli naturali, la nostra mente corre spesso a terremoti, uragani o eruzioni vulcaniche.

Tuttavia, in alcune parti del mondo, un pericolo silenzioso e nascosto si cela proprio sotto i nostri piedi: un sinkhole.

In questo articolo, esploreremo il fenomeno delle voragini nel Nuovo Messico, un’area degli Stati Uniti dove questo rischio geologico è particolarmente rilevante.

Cos’è un sinkhole?

Una voragine, o sinkhole in inglese, è una depressione circolare o ellittica che si forma sulla superficie terrestre quando il terreno sottostante collassa o viene eroso.

Questo fenomeno è tipico delle aree carsiche, dove le rocce solubili come calcare, dolomite o gesso vengono lentamente dissolte dall’acqua sotterranea, creando cavità e grotte.

Il Carso: Un Paesaggio Unico e Pericoloso

- Definizione di carso

Il termine “carso” descrive un paesaggio caratterizzato da grotte, voragini e sistemi idrici sotterranei estesi, formati dalla dissoluzione di rocce solubili da parte dell’acqua sotterranea circolante. - Diffusione del fenomeno

Sorprendentemente, più del 25% della popolazione mondiale vive su terreni carsici o dipende da acquiferi carsici per il proprio approvvigionamento idrico. - Il processo di formazione

L’acqua piovana, combinandosi con l’anidride carbonica prodotta nel suolo, forma acido carbonico. Questo acido, sebbene debole, è in grado di dissolvere lentamente le rocce calcaree e gessose, creando nel tempo cavità sotterranee.

Le Voragini del Nuovo Messico: Un Caso di Studio

Il Nuovo Messico, in particolare nelle sue zone centro-orientali e sud-orientali, è un esempio perfetto di area a rischio voragini. Qui, il pericolo non è solo teorico, ma si è manifestato in modi spettacolari e talvolta catastrofici.

Eventi Significativi:

- Nel 2008, due enormi voragini si sono aperte nei campi petroliferi ad est della Pecos Valley. La più grande misurava ben 111 metri di diametro!

- A Carlsbad, è stato identificato il rischio di formazione di una voragine sotto un importante incrocio stradale, dovuto a precedenti attività di estrazione di salamoia.

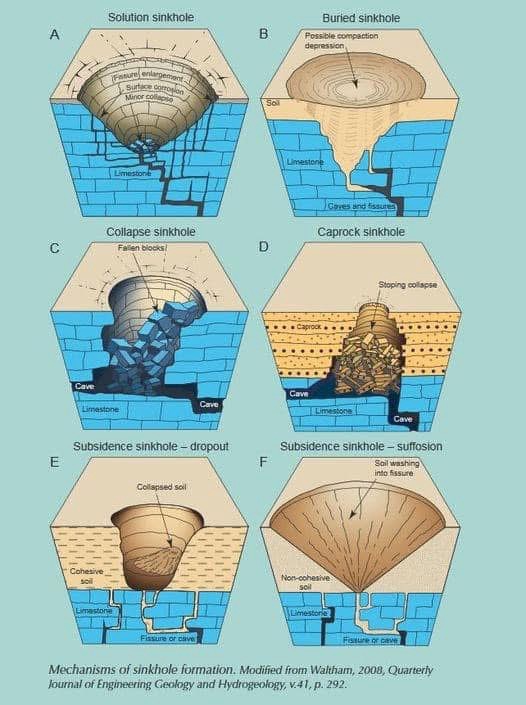

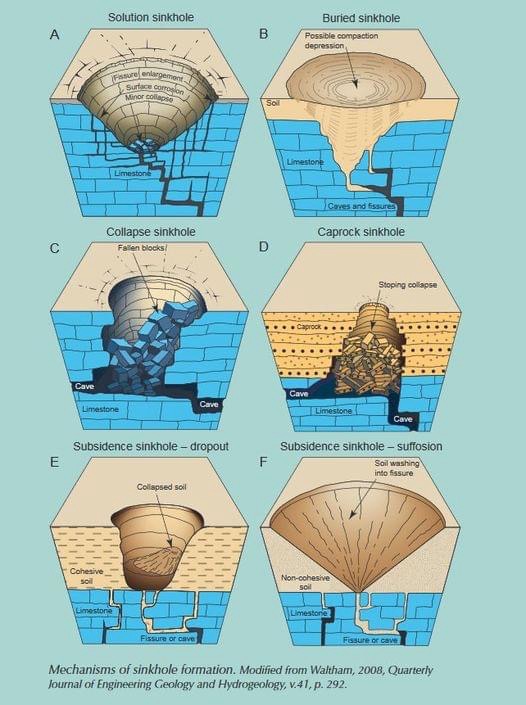

Tipologie di Voragini

Le voragini non sono tutte uguali. Possiamo classificarle in tre categorie principali:

Voragini da dissoluzione superficiale

- Si formano lentamente

- Hanno un impatto minimo sulle attività umane

Voragini da collasso della roccia

- Rare ma potenzialmente catastrofiche

- Si formano quando il tetto di una cavità sotterranea crolla

Voragini da collasso del suolo

- Le più comuni e pericolose

- Si formano improvvisamente quando i sedimenti superficiali collassano in una cavità sottostante

L’Impatto dell’Uomo: Voragini Antropogeniche

Non tutte le voragini sono di origine naturale. L’attività umana può accelerare o addirittura causare la formazione di voragini. Nel Nuovo Messico, esempi di voragini antropogeniche includono:

- Voragini legate all’estrazione di petrolio

- Voragini causate dall’estrazione di salamoia

- Collassi dovuti a pozzi abbandonati non adeguatamente chiusi

Il Caso di Carlsbad: Un Pericolo Imminente

La città di Carlsbad offre un esempio allarmante di come le attività umane possano creare rischi geologici. Qui, un’ex area di estrazione di salamoia sotto un importante incrocio stradale rappresenta una potenziale catastrofe in attesa di verificarsi.

Misure di Sicurezza:

- Monitoraggio continuo con tiltmetri di superficie e di profondità

- Segnali di pericolo installati su tutte le strade che portano all’incrocio

- Piani di bonifica in fase di valutazione da parte delle autorità

La Scienza al Servizio della Sicurezza

Il New Mexico Bureau of Geology and Mineral Resources (NMBGMR) è in prima linea nello studio e nel monitoraggio di questi fenomeni. Le loro attività includono:

- Mappatura geologica dettagliata

- Valutazioni idrogeologiche

- Caratterizzazione degli acquiferi

- Monitoraggio delle acque sotterranee

- Divulgazione pubblica ed educazione

Un esempio delle tecniche avanzate utilizzate è il rilevamento con resistività elettrica (ER). Questa tecnica ha permesso di mappare le cavità sotterranee a Carlsbad, fornendo informazioni cruciali per la gestione del rischio.

Conclusioni

Le voragini rappresentano un pericolo geologico reale e presente in molte parti del mondo, incluso il Nuovo Messico. Sebbene possano sembrare fenomeni imprevedibili e improvvisi, la scienza ci sta fornendo gli strumenti per comprenderle, monitorarle e, in alcuni casi, prevenirle.

La consapevolezza pubblica, unita a una solida ricerca scientifica e a politiche di gestione del territorio informate, sono fondamentali per mitigare i rischi associati a questo affascinante ma potenzialmente pericoloso fenomeno geologico.

Ricordiamoci che, mentre camminiamo sulla terra ferma, un intero mondo di cavità, grotte e corsi d’acqua sotterranei può celarsi sotto i nostri piedi, plasmando silenziosamente il paesaggio e, occasionalmente, ricordandoci la potenza e l’imprevedibilità della natura.

Fonte e approfondimenti: https://geoinfo.nmt.edu/publications/periodicals/earthmatters/16/n1/em_v16_n1.pdf